学区房的形成机制

“学区房”的形成与“重点学校”政策和“就近入学”规定是什么关系?根据考证 ,“重点学校”政策起源于1953年。1953年5月17日,中央政治局召开会议讨论教育工作,在确定“整顿巩固、重点发展、提高质量、稳步前进”的方针时提出“要办重点中学”。随后数年,建设重点学校的力度逐渐加强。例如,周恩来在第二届全国人大第一次会议上提出“首先集中较大力量办好一批重点学校,以便为国家培养更高质量的专门人才,迅速促进我国科学文化事业的提高。”三年后,教育部颁发《关于有重点地办好一批全日制中、小学校的通知》,明文规定,要求各地选定一批重点中小学,集中精力办好一批“拔尖”学校。1978年制定的《关于办好一批重点中小学的试行方案》,1995年国家教委下达《国家教育委员会关于评估验收1000所左右示范性普通高级中学的通知》都在进一步加强重点学校的建设。这些重点学校在经费投入、办学条件、师资队伍、学生来源等方面得到资源的倾斜和优先发展。直到2006 年新修订的《中华人民共和国义务教育法》出台,明确规定为了“促进学校均衡发展,缩小学校之间办学条件的差距”,其第2 条规定“不得将学校分为重点学校和非重点学校”。以法律形式进行规定本身表明国家已经注意到重点学校建设,使得学校间出现显著差异并导致了一系列后果。

而“就近入学”的规定使得学校教育与住房位置联系了起来。学术界通常把1986年4月12日第六届全国人民代表大会第四次会议通过的《中华人民共和国义务教育法》第九条规定“地方各级人民政府应当合理设置小学、初级中等学校,使儿童、少年就近入学” 作为标志性文件。这一规定与“重点学校”政策结合的确使住房成为获得优质教育资源的重要途径。

然而,为何20世纪90年代没有兴起“学区房”概念,而直到2005年前后才诞生甚至2010年前后才变得火热呢?当然,这与从政策制定到政策落实需要一段时间密切相关外,还说明这两者的结合并非“学区房”形成的充分条件,还缺少某些关键环节。

首先涉及的问题是如何理解“就近”。所谓“就近”,其实有很多实施方式。正如美国的公立学校也实行划片就近入学,入学时学校也要求提供居住证明,但这一居住证明可以是水电费账单,也可以是租房合同。其关心的是是否真的居住在学区范围内,即便刚刚搬到这一学区,而并不关心是否拥有房子的产权,孩子及其父母是否拥有绿卡等。因此,并未涌现出天价学区房之事。事实上,在1986年的“就近入学”规定中,对于“就近”只是非常粗略的表述。什么是“就近”?如果现有A、B两所学校,A离居住地2公里,B离居住地3公里,但A、B在不同方向,B紧临父母工作地,那么为何不能去B校就读?为什么不可以因为居住在奶奶家而在其附近上学?为何必须有房子而不能租房子读书?

实际上,在单位分房时期,“就近入学”与“重点学校”的结合只是使得优质教育资源成为了特殊单位的特权。而只有到了20世纪末开始住房市场化改革之后,通过购买住房获得优质学校教育资源才成为可能。而这一点在2006年6月29日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十二次会议上修订的《中华人民共和国义务教育法》对“就近”作出了进一步限定,第十二条规定“地方各级人民政府应当保障适龄儿童、少年在户籍所在地学校就近入学”。 由此,不仅住房位置与学校教育相关联,而且住房产权、户籍与学校教育也产生了紧密联系。进一步分析会发现,学区房的形成与特定城市密切相关。教育部对免试就近入学的规定聚焦在19个大城市实施,即4个直辖市、5个计划单列市、10个副省级省会城市。 北京、南京等地是学区房重镇,但大连等城市的学区房热度并不高。“百度新闻”搜索平台显示,在这19个大城市中,因“学区房”出现在新闻中最多的四大城市分别是北京、南京、济南和上海,其新闻条目数量占比超过85%,其中北京一座城市便超过60%;而后四位分别是哈尔滨、大连、长春和宁波,新闻条目占比仅1.6%。还值得注意的是:有部分城市虽然不在这19个大城市之列,却经常出现与“学区房”相关报道,如合肥,其新闻条目数量甚至仅次于北京和南京。其中近99%是在2010年1月1日之后出现的,这在某种程度上也论证了前文对学区房概念诞生的论述。有的地级市如荆州、湘潭等相关新闻却寥寥无几。可见,学区房更多地出现在大城市。一方面,在中小城市,权力很难得到约束,因而主要通过择校,权贵阶层子女获得优质教育;而在大城市,权力受到更多约束,获得优质教育的主要途径就变成了学区房;另一方面,与土地一样,教育也成为大中城市自我经营的重要资源和工具,地方政府可以利用学区房概念带动房地产业的发展,并以此来增加政府的收入。2010年前后的新闻报道及学术论文也支持这一论点。有文章甚至直接主张“有必要把教育与地产结合,进行教育地产的开发,将其作为我国房地产市场健康平稳发展的突破点”( 江坚,2010)。

新建楼盘周边引进怎样的学校,直接关系到这一楼盘的价格和销售情况。很多楼盘广告上都极力突出宣传周围的名校甚至直接引入名校,以作为涨价的理由。学校与地产的联姻,进一步助长了“学区房”的概念。学区房的形成与房地产业的发展状况是息息相关的。正如大中城市才有房地产一样,大中城市才有学区房。

通过对学区房的运作,政府可以得到如下两大好处:一是在名校成为地方政府又一台印钞机的同时,还可规避政府义务教育的财政责任;二是拉升地价与房价,获取更多的土地与房产收益。在中国,地方政府不仅掌握着学区划分的权力,也通过对“学区房”学位的限制掌握着学区房的交易频率,如一套学区房在几年内只能提供一个学位,落户几年之后才有资格升入本学区学校等。在住房市场化的背景下,购买学区房看似是一种纯粹的市场行为,但实际上这种“市场化的脱敏”不仅让地方政府可以逃避教育的责任,也给教育行政主管部门及其利益相关者提供了权力寻租的机会。正如李元波和于晓洁(2015)所指出的那样,“由于地方政府手中掌握着优质教育资源的分配权,现实中一些利益相关者,比如房地产商,就可以通过寻租的方式影响政府的划片,从而得到对自己有利的学区划分格局。同时作为社会中的一份子,相关政府部门人员也在受政策的影响,他们也会为自己子女争取优质的教育资源,从而扭曲正常的学区划分。”学区房似乎不可避免地演化成腐败的温床,成为权力寻租的又一法宝。

与之合作的名校,实际上只是政府手上用来拉升房价的一颗棋子。如果顺利,这些名校也可能会获得很多收益。例如,“一些企事业单位和房地产开发商与重点学校之间经常存在着各种‘共建’关系,比如政策的倾斜、资金的扶助,重点学校也因此获得更大的发展优势”( 李元波、于晓洁,2015),或者以低于市场的价格获取学区房区域的房产等。而如果过分扩张,名校也会因此而声誉受损。此外,普通学校成为学区房的受害者。学区房拥有者则享受着学区房所具有的更为强大的保值增值功能。其他利益相关者如中介公司、媒体等也在鼓吹学区房的保值增值作用,促使学区房的流动性提高并从中获益。家有孩子的父母与家庭则成为优质教育资源的受益者与房产高溢价的埋单人。学区房已经演变成为政府、学校、开发商与相关利益者对家庭财富的又一次收割。

除此之外,学区房的形成与文化传统及社会结构变迁也密不可分。中国人向来重视对孩子的教育,为了孩子成才既不怕花钱又不怕麻烦。陈杰等人(2016) 的研究表明:“学区房和非学区房租金率之间的差距体现了学区房业主为了子女享受优质教育资源所愿意付出的额外支付成本。更确切地说,花费同样的投入去购房,学区房在持有期间所能获得的潜在总租金收入会系统性地低于非学区房,其差额可视为业主对优质教育资源的净支付成本。”“孟母三迁”的择校情结与“望子成龙”的教育期盼都驱使着家长们尽自己的最大努力对子女教育进行投资,为子女选择自己能力范围内所能求得的最好教学资源。经济增长与社会结构变化对学区房的形成也产生较大的影响。前者主要是指随着经济的增长,人们的收入增加,其支付能力也不断增强,对教育的需求不再仅仅满足于有学可上,而是想接受更多更好的教育,这可以从马斯洛需求层次理论中基本生存需求得到满足之后向更高的发展层次需求转变寻求解释。后者主要指家庭结构的变迁,在实施计划生育、特别是1980 年实施独生子女政策之后,家庭孩子数量越来越少,甚至很多是独生子女,家庭把希望被动地集中于少数孩子,甚至是唯一孩子身上。以往家庭有多个孩子,能有一两个日后有出息即可,类似于“广种薄收”,现在少子女或独生子女,已经输不起。而独生子女家庭更是使得这种情结和期盼演绎到极致,让唯一的孩子获得优质教育对家长们来说似乎责无旁贷,故而成为“学区房”的忠实追随者,并为高溢价买单。由于目前政策对学区房的学位有所限定,如果每个家庭有更多的子女,学区房的交易亦不会那么频繁。

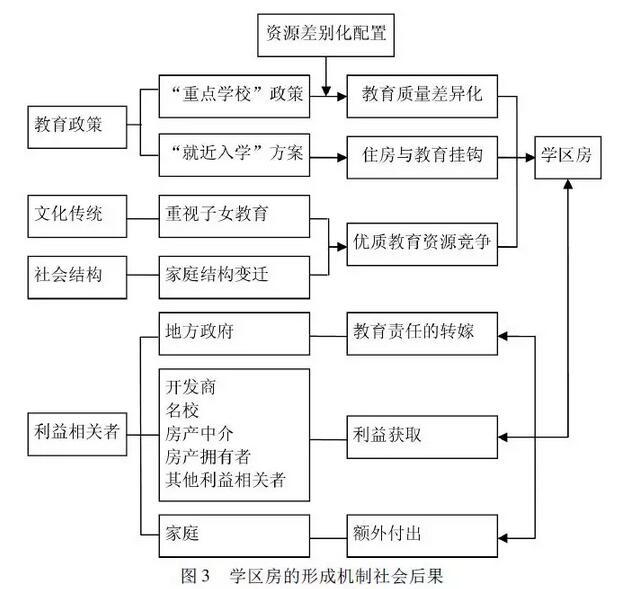

综上所述,“重点学校”与“就近入学”的结合使住房和优质学校教育之间建立了紧密的联系,住房市场化改革之后,房地产商与名校等利益主体的密切合作成为学区房形成的关键因素之一。重视子女教育的文化传统及社会结构的变迁,特别是家庭结构的变迁对于学区房的形成也起着重要的作用。正如上图所示,学区房的形成是各种因素综合作用的结果。

学区房的社会后果

学区房的出现与日益被强化,导致了比较严重的社会后果,突出地表现在如下几个方面:一是伪名校遍布。学区房的诞生与火热,与住房市场化改革和房地产业的发展密切相关,是利益共同体合作的结果。而这种对教育地产的运作,最终演变成了对一种符号的运作,为了使效用最大化,借名校之名急剧扩张,其中最典型的方式便是成立分校(如南京的拉萨路小学、力学小学与琅琊路小学建立了众多的分校),也有极少数在成为名校分校后因成绩突出而自立门户( 如南京市芳草园小学原为琅琊路小学分校,因生源好与学业佳而声誉鹊起,成为新的名校,并自立门户,也开始大力兴办分校),但更多的是假借名校之名的伪名校遍布。如南京各中小学名校以“直属分校”“托管办学”“合作办学”等各种名目建立起来。有的分校与本部属于同一教育集团,教学管理等保持一致,但更多的只是空有分校之名。事实上,一所真正名校的建立远非一日之功,必须具备一定的条件。首先,教育品牌需要长时间积累,因而名校要有历史积淀。其次,需要学生成绩为其背书,但当前很多所谓学区房所对应的名校多是新建,并非原来的名校整体性搬迁而来,只是挂着名校分校之名,甚至没有培养过一个学生,没有可以比较的成绩作为佐证,或者历史很短,其实只是自欺欺人的伪名校而已。名校终究只能是少数,满城皆名校,只不过是政府在经营城市理念驱使下,与开发商和其他利益相关者共同编排的卖房大戏而已。

二是房价的普遍上涨。学区房成为房价上涨与抗跌的领头羊。到处是名校分校的直接后果便是房价的普遍上涨。楼市低迷时,学区房是托起房价、防止舆论看跌的重要力量。而在房价高涨时期,比拼的则是拥有某学区的房产如何成为销冠,如何受青睐。学区房房价成为房价的标杆与房价是否合理的又一指标和判断标准,成为房市的重要支撑点。学区房不仅可以成为涨价的噱头,成为房价上涨的有力推动者,而且在城市扩张和房地产发展过程中,名校分校有一种特殊的魔力,可以引导人口的流向与分布。

三是义务教育的异化。对学区房的争夺,即对优质基础教育资源的争夺。这些优质的基础教育资源并非市场化的私立学校,而是公办学校,但与房地产的联姻,让这些公立学校在某种程度上也市场化和资本化了。学区房实际上是一种曲线择校方式,使名校成为富人子弟享受优质教育资源的合法途径。有些家长让孩子进名校,不仅是为了学校的教学质量,而且是为了让孩子与同一阶层的同学建立关系,家长们之间也形成重要的人脉圈,社会资本便因此而形成,并不断增加。高昂的学区房价与高昂的EMBA 学费在某种程度上具有异曲同工之妙。然而,义务教育关系到百姓的切身利益,当优质的义务教育资源被特定阶层独享时,义务教育离公平越来越远,其本质也就出现了严重的异化。

四是社会整体性焦虑。学区房的火爆,不仅反映了优质教育资源稀缺、教育资源空间配置不平衡等多个重要的公共政策问题,又指向教育不公平、居住分层、社会阶层固化等重大社会隐忧,其本身也反映着中国城市住宅的投资属性被过度开发( 陈杰等,2016)。学区房的本质是资源富集。这些资源从内部来讲,是生源,其背后是家长;而外部是学校的师资、设施、声誉等。学区房之所以贵,是因为学区房往往富集着这些资源要素,对学区房的比拼是家庭之间政治、经济、社会与文化资源的比拼。学区房成为社会阶层复制与再生产的工具,并引发社会对阶层固化的整体性焦虑。

结论与讨论

尽管“重点学校”政策与“就近入学”规定对学区房的形成起着十分重要的推动作用,但两者的结合并不必然导致学区房的产生。直到住房市场化改革之后,学校教育与房地产联姻,学区房的概念才真正诞生。学区房是地方政府经营城市的工具,是政府、学校、开发商与利益相关者共同经营运作出来的牟利工具,是对家庭财富的又一次收割。地方政府用好学校带动房地产发展,并在此过程中获得巨大的财税收益。而对教育地产的运作,最终演变成了对名校符号的运作,其直接后果便是房价的普遍上涨与伪名校遍布。同时,在住房市场化背景下对学区房的争夺,也演变成家长们各种资源的比拼,使得义务教育出现严重异化。当然,对学区房进行追逐这一现象本身也值得反思。义务教育阶段的好学校,无非是多少人升入好的初中和高中,而很少考虑到其他。中国式教育仍未摆脱精英式教育的思维,对学区房的追逐本身也反映着教育锦标主义的盛行。